2025-07-09

近日,北京师范大学与中华环保联合会碳普惠专业委员会联合发布的《碳普惠与公民低碳行为研究报告》(以下简称《报告》)深入剖析了碳普惠机制对公众低碳意识与行为的推动作用,系统总结了促进公众低碳意识向行为转化的关键因素与成功经验,并对未来碳普惠机制的发展方向提出了前瞻性建议。

报告发布

《报告》以山西居民的减排实践结果为缩影,有力证明了碳普惠机制在激发公众减排潜力、推动绿色低碳高质量发展中的重要作用,标志着我国消费端减排从理念倡导迈向机制化、规模化的新阶段。

公众减排成关键,碳普惠机制助力破解低碳行为内在阻力

碳普惠机制是我国推动公众参与碳减排的创新机制,中央和地方政府相继出台各类碳普惠机制相关的政策文件,鼓励公众践行绿色低碳生活。截至目前,全国共有27个省份将碳普惠机制作为重点工作,相继发布了碳普惠相关政策,但公众参与减排机制的建设成效及未来潜力仍需进一步深入研究。

《报告》以生态环境部2024年“美丽中国,我是行动者”十佳公众参与案例之一的山西省碳普惠机制“三晋绿色生活”为切入点,并基于各地开展的碳普惠实践案例和相关研究,用“问卷调查+公民低碳行为研究+半结构访谈”的方式,对促进公众低碳意识向低碳行为转化的驱动因素和成功经验进行归纳总结。

调研发现,受访者在低碳生活对个人消费和个人价值提升上的认同程度低于对气候环境共识的认同。且公众低碳意识和行为间存在割裂,“费时”“不便”“成本高”是影响公众低碳行为的主要阻力。

《报告》指出,碳普惠机制有助于破解低碳行为的内在阻力,提升居民减碳意识和行为,推动低碳从经济理性选择升维为社会价值共识,成为公众减排机制的核心载体。

但碳普惠机制建设离不开完善的制度设计做基础保障。以山西为例,其构建“1+N”的制度框架,通过省级主管部门的协同,打破部门间“条块分割”壁垒,使碳普惠从环保部门的单项倡议,升级为跨部门协同的基础设施。

山西打造的“高频+低频”减排场景相辅相成的全民参与平台,已成为居民践行低碳行为的重要抓手,调研显示,46%—85%的使用者认为他们在使用平台后,其出行、就餐、生活、购物等方面的低碳行为有所提升。

另外,通过分析低碳行为数据,发现公众在关注碳普惠机制后,其低碳意识和行为均有明显提升。

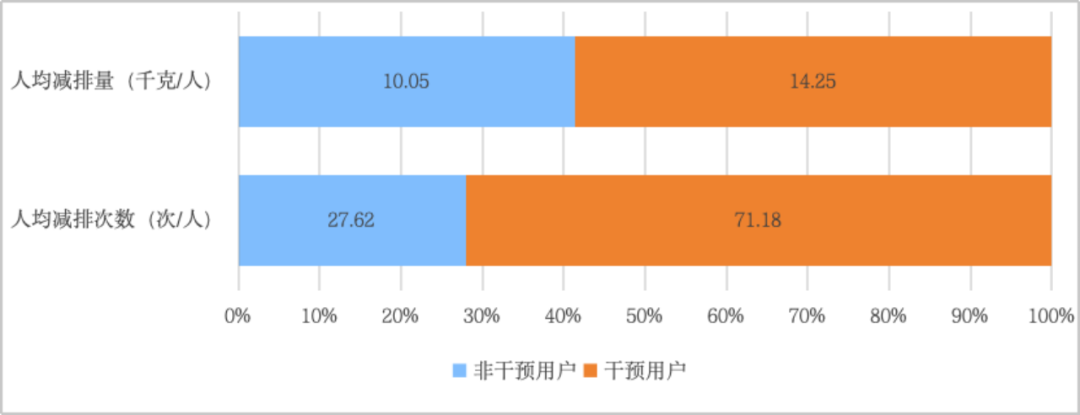

山西碳普惠机制干预下不同用户类型的人均减排量、减排次数对比图

《报告》显示,从人均行为表现看,机制“干预用户”在减排次数和减排量方面均高于“非干预用户”。“干预用户”的人均减排次数高达71.18次,是“非干预用户”27.62次的近2.58倍;人均减排量为14.25千克,高于“非干预用户”的10.05千克,是“非干预用户”的1.42倍。

这说明碳普惠平台干预下的人均减排成效更优,实际行为转化效率更高,也充分证明碳普惠能有效弥合公众“环保意识—行动成本”的鸿沟,提升公众减排行动。

减排行为可量化、可视化与激励结构,促使更多绿色行为

《报告》还进一步揭示,公众持续选择绿色行为,与“多元共治”的碳普惠模式,减碳行为的“可量化、可视化”,以及“多层递进”的激励结构有关。

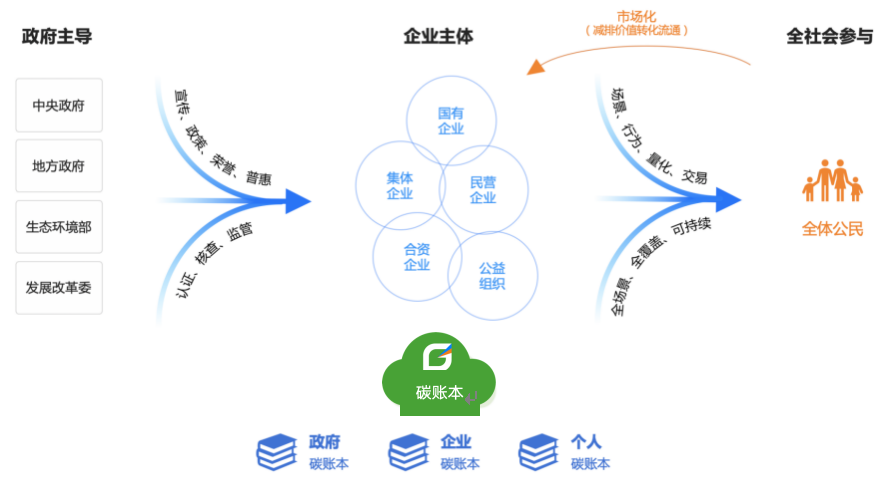

与传统“自上而下”治理模式不同,碳普惠通过政府、企业、公众共同参与,构建了“多元共治”模式,使碳普惠机制得以迅速开展。在该模式下,通过调研发现,有100%的受访者认为碳普惠平台计量功能对其参与低碳生活有重要指导意义,可通过平台记录个人生活中的碳减排。

“多元共治”的治理模式

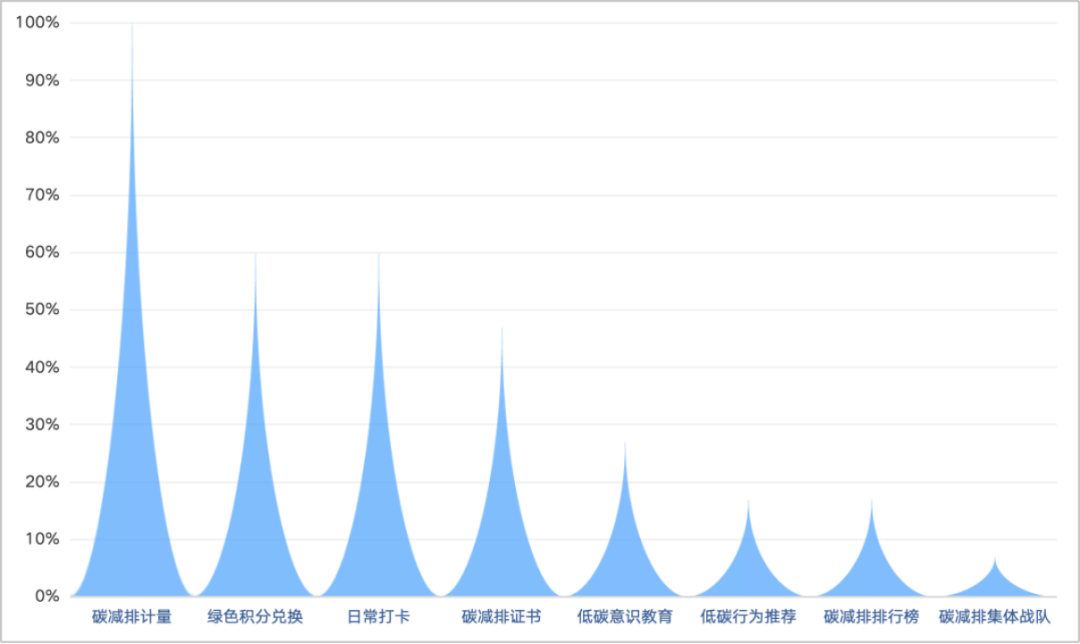

同时,有60%的受访者认为碳普惠平台提供的绿色积分兑换功能和日常碳减排打卡功能对他们很重要。有47%的受访者认为碳普惠平台提供的碳减排证书是重要的功能,可量化、可视化成为其主动参与减排的重要原因。

促使公众产生低碳行为的有效因素

而“物质激励—荣誉认同—价值内化”的三层激励结构,又形成精准化的激励体系,有助于提升公众参与积极性。如碳普惠融合经济奖励(如减排量交易、商品兑换、绿色信贷优惠)、政策支持(政府荣誉表彰、税收优惠)和社会认可(荣誉体系、社交分享)等多元激励模式,可满足不同主体需求,提升其减排积极性。

另外,通过对地区减排成效与经济人口因素的关系分析,发现城市的减排成效与人口规模、居民收入水平呈正相关,且经济因素的影响更大。

以山西为例,从减排量和场景分布来看,山西省省会太原市减排贡献突出,其他城市表现稍弱;但从同一减排场景比较来看,城市间的人均低碳行为成效差别不显著。

为探讨影响各地市减排绩效的深层原因,《报告》构建多元线性回归模型,探究城市常住人口、人均可支配收入与碳减排量、减排人数、减排次数的关系,结果发现:从碳减排量模型来看,人口每增加1万人,预计可增加碳减排量58.38千克;人均收入每提升1元,可带来约1.72千克的减排量增长。

从减排人数模型来看,人口每增加1万人,平均可增加1.92名减排参与者;人均可支配收入每增长1元,增加人数约为0.06人。

从减排次数模型来看,人口每增加1万人,可带动214.1次减排行为;人均收入每提高1元,对应减排次数增幅为6.83次。

《报告》指出,可见经济变量的边际效应优于人口因素。因此,在未来居民减排推广过程中,应多关注收入水平提升(含补贴等)所带来的绿色行为外溢效应,如通过减排量消纳变现、绿色补贴及信贷优惠等手段引导用户持续参与。

通过政策引导、技术创新和公众参与,协同推进机制发展

为推进我国碳普惠机制发展,《报告》建议应从六方面协同推进机制建设。

健全碳普惠机制,破解区域发展失衡与标准碎片化问题。如将碳普惠纳入地方施政加分或考核,组织建立碳普惠跨部门协同机制,整合跨部门资源,完善机制覆盖范围。

扩充碳普惠减排场景,探索核算标准与方法学瓶颈的突破路径。《报告》重点建议关注和居民衣食住行用相关领域的核算体系建设,以鼓励人们更多选择绿色低碳行为。如开发购物、餐饮等消费领域,完善农业、金融等行业核算标准,推动行业核算体系的完善。

丰富碳普惠减排量消纳渠道,探索建立区域碳普惠市场。如在生态补偿、绿色金融等领域拓展应用,《报告》建议优先以零碳园区、低碳社区、大型活动碳中和等消纳途径,鼓励各类企业参与碳普惠减排量消纳;并为市民提供多样化选择奖励的途径,形成全领域碳价值网络。

明确碳普惠机制减碳活动边界,推动碳普惠项目落地。如区分碳普惠项目和核证自愿减排项目,将符合MRV(可测量、报告、核查)原则的减碳活动,划归到“核证自愿减排机制”。

加强碳普惠机制优化及区域协同,构建多元生态闭环。通过党政机关、公共机构发挥带动作用,促进企业和公众的积极参与,推动跨区域机制联通和互认。

提高公众的认知度和参与度,破解公众参与阻碍。如鼓励碳普惠平台建设方、场景企业、激励企业等面向公众开展生动有趣的线上、线下宣教活动,将低碳选择嵌入减排场景的“默认选项”,推动公众从利益驱动向行为自觉转变。

《报告》指出,碳普惠机制不仅是推动公众绿色低碳行为的重要工具,更是实现“双碳”目标和“美丽中国”建设的关键路径,可有效提升公众的低碳行为。未来,通过政策引导、技术创新和公众参与的协同推进,碳普惠机制有望在更广泛的范围内发挥作用,进一步激活公众的绿色低碳活力,为全球气候治理贡献中国碳普惠实践样本。

(转自:中国环境网)