虽然我国土壤修复技术研究起步较晚,尚未有很好的基础积累和技术储备。但自2004年北京“宋家庄事件”以来,我国成功完成了多个土壤修复工作,如北京化工三厂、红狮涂料厂、沈阳冶炼厂、唐山焦化厂、重庆天原化工厂、杭州红星化工厂、江苏的农药厂等,这些案例为我国土壤修复提供了宝贵的技术和管理经验。

与此同时,国家也相继发布行业标准推动我国土壤修复技术提升。例如生态环境部先后发布了《2020年国家先进污染防治技术名录(固体废物和土壤污染防治领域)》、《重点监管单位土壤污染隐患排查技术指南(试行)》、《污染土壤修复工程技术规程 异位热脱附》[HJ 1164-2021] 、《污染土壤修复工程技术规程 原位热脱附》[HJ 1165-2021] 、《区域性土壤环境背景含量统计技术导则(试行)》及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》等。

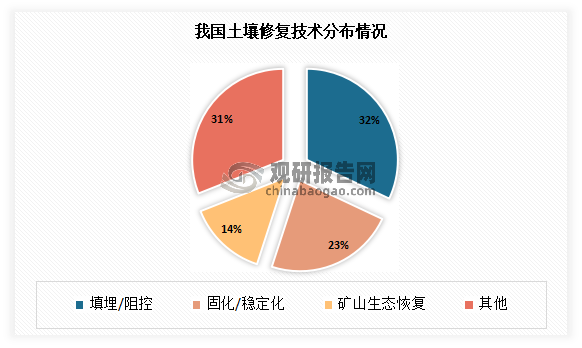

到目前为止,我国土壤修复市场中已有填埋/阻控、固化/稳定化、矿山生态恢复、而水泥窑协同处置、氧化还原、微生物、植物修复、农业生态修复、抽提处理、土壤淋洗、化学改良、热解析、气相抽提、温焚烧等一百多种。常用技术也有十多种,大致可分为物理、化学和生物三种方法。按照“源-途径-受体”控制方式,可分为污染介质治理技术、污染途径阻断技术和受体保护技术。其中填埋/阻控、固化/稳定化、矿山生态恢复是我国土壤修复应用最广泛的技术,占比分别为32%、23%、14%。

但随着“土十条”发布与实施,我国土壤修复技术也将随之发生变化。根据“土十条”根本思路来看,主要是“预防为主、保护优先、风险管控,分类管控”,加强调风险防控技术。与之相对的,“土十条”强调了土地利用方式,尤其对农田修复,提出“对于轻度及中度污染耕地,采用农艺调控、替代种植等措施,降低农产品超标风险;对于重度污染耕地,采用退耕还林还草或种植结构调整”。与此同时在修复资金紧缺下,我国土壤修复必然将从异位修复向原位修复过度,并成为土壤修复的主力军。

在十三五期间,随着修复技术的自主研发和引进消化吸收发展迅速,土壤热修复、固化/稳定化、原位化学/氧化、土壤淋洗、多相抽提等工艺纷纷得到了验证和推广。2021年期间,上述技术仍是国内土壤修复市场的主流,且随着项目实施的增多,各种技术运行管理更加精细和成熟。与此同时,由于我国污染场地修复后的开发需求较大,而修复后土壤的再利用又存在较多的限制,因此水泥窑协同处置、污染土壤烧砖/制陶粒等处置方式的应用有较大幅度提高,尤其是在江苏、浙江等省,水泥窑协同处置的项目数量占比超过50%,处理土壤量近百万方。

但值得注意的是,修复技术创新能力有待提升。据了解,现有土壤修复技术研发主体仍然是高校和研究院所,原创性技术较少,缺乏具有核心竞争力的技术和产品。在“双碳”目标下,建议加强对“低碳高效”修复技术及评价体系的研究,以满足下一步降碳减排与污染物协同治理的需求。

浏览:次

收藏